京都芸大は5つある国公立の芸大・美大の中で神戸から一番近い大学です。当研究室から受験する生徒数が一番多い公立大でもあり、対策に力を入れています。

入試の特徴 対策

入試の特徴

1.全受験生共通の課題で、実技科目が多い。

京都市立芸術大学(以下、京芸)入試の最大の特徴は、他の芸大と違って科ごとの試験がなく、美術学部志望者全員が同じ実技試験を受けることです。その分、実技内容が多く、鉛筆卓上デッサン(4時間)、色彩(色彩3時間、着彩3時間)と立体(4時間)の、計3日間4課題になります。デッサン、色彩、立体、それぞれ250点満点の実技合計750点満点で、これにセンター試験(美術・工芸500点、デザイン700点)が加算されます。

2.すべての科に共通する造形の基礎力を問う。

他の大学では、例えば「グラフィックデザイン科は発想を重視する」とか、「彫刻科は力強いデッサンを要求する」というように、科ごとの専門性を入試に盛り込みます。京芸では専門性を問うのではなく、すべての科に共通する造形の基礎力と感覚を問います。

3.実技点数に上下の開きが大きく、合格最低点が低い。

京芸の実技は、平均点がかなり低いのが特徴です。250点満点の100点以下が多く、センターも含めた合格最低点(合格ボーダーライン)は得点率60パーセント前後という低い数値となっています。満点に近い点数の受験生がいる一方で、250点満点の40点台、100点満点に換算すると20点前後という、他の大学では考えられない低い点数が出る場合もあります。中間的な点数が少なく、1つの実技内の上下の差がかなり大きくなっています。

4.様々な形での合格の可能性がある。

センター試験、デッサン、色彩(着彩含む)、立体の4種類のうちの2種類で高得点を取った人は、他の2種類が低い点数でも合格しています。また、高得点は取れなくても4種類とも6〜7割の点数を取って合格している人もいます。すべてに高得点を取らなくても合格できる大学です。

ここで言う高得点とは8割以上の点数、実技では200点近くからそれ以上を言います。しかし、京芸では、6割の150点前後でも合格に貢献する良い点数なのです。

対策

4つの実技科目をそれぞれしっかり練習していく必要がありますが、その上で、出題の意図を汲み取って取り組んだ作品が高得点を取っています。各自の得意な分野をしっかり伸ばした上で、積極的かつ柔軟に問題に取り組めるようにしましょう。実技採点の上下の開きが年々エスカレートしていること、'09年からのセンター科目増加を考えると、センターである程度点数が取れている方が合格しやすい状況です。

1.センター試験

'09年度入試からセンター入試の科目数が増えました。従来の3教科から、美術科・工芸科は4教科、デザイン科は数学必須の5教科です。実技と学科の比率は美術科・工芸科では従来の6:4のままですが、デザイン科では実技750点に対しセンター700点と、ほぼ半々の比率になりました。デザイン科は変更初年度こそ倍率が下がったものの、'10年度では倍率も回復し合格最低点も上がりましたから、センター試験対策が、より重要と言えるでしょう。

一方で、センター試験が5割弱しかなくても実技で高得点を取って合格しているケースもあります。実技で挽回できる大学ですので、センターの点数が低くてもあきらめてはいけません。しかし、あまりに低いと実技で1つの取りこぼしもできない、きびしい状況になります。7割以上の得点をめざしておきたいものです。

2.デッサン

日本画から発展した大学ということもあり、精密描写が要求されます。4時間で細部まで丁寧に描き込む力が必要です。色の白っぽいもの、モチーフ自体に存在感の薄いもの、それでいて細かく描くところの多いもの、かっちりした形態よりは不定形やひずんだかたちのもの、がよく出題されます。透明なビニール袋、紙類、アルミ質のような光を反射するもの、また、リンゴ、レモンなどの丸い果物もよく出題されます。白いものはちゃんと白く表現すること、微妙なトーンのあり方を正確に観察すること、そのためにモチーフの関係性を最初から意識して立ち上げていく描き方を身につけることが大切です。

(2009年度入試再現作品)

3.着彩

'09年度、'10年度と2年続けて鉛筆による下書きが禁止された出題でした。しかし、鉛筆を使った練習でしっかり描写力を培った人はおのずと対応できる出題です。まずは鉛筆を使った練習で力を伸ばしておきましょう。

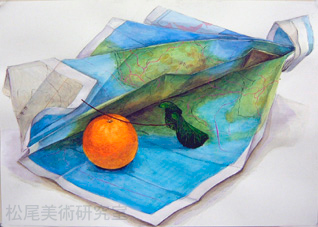

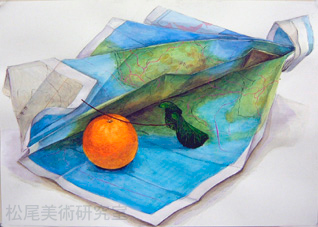

デッサンと同じように丁寧な精密描写が基本です。野菜、果物、花などの生もの、お菓子の箱などがよく出題されてきましたが、'06年度は豆電球の光を表現する出題、'07年度はステンレスボールに色紙、'09年度はキャンディの袋と、モチーフに生ものがない出題もあります。'05年度の地図、'10年度の少年ジャンプと、表面に多様な印刷があるモチーフも出ていますから、模様を正確に物体に載せて描けるようにもしておきましょう。

(2005年度入試再現作品)

4.色彩

色彩の造形的な基礎である「きれいな色の組み合わせ」と「構成力」を身につけた上で、表現の意図を明解に打ち出すことが求められます。出題としては、簡単な言葉がテーマに与えられた、自由なイメージ表現が多いのですが、'06年度入試のように絵の具を3色に限定されたり、`96年度のように色紙を作って貼ったりと、イレギュラーな出題もあります。そうしたイレギュラーな出題も上記の2点を押さえていれば、あせらずに対応することができます。

見やすく目立つ構成の中にも、絵の具の使い方も含めた表現の工夫がされていると、高得点が期待できます。

(2005度入試再現作品)

5.立体

紙を素材にした出題が多いのですが、木の角材、竹ひご、針金、アルミ板、粘土、タコ糸、スポンジなど、他の素材や複合素材で出題されることもあります。'10年度はストローが中心の出題でしたが、過去にも'01年度にわりばし、'07年度に紙コップと、既製品を素材に使った出題もされています。いろいろな素材にひととおり慣れておくことが必要です。

造形のポイントは、与えられた空間を十分に生かした上で、意図をはっきりさせて構成することです。欲張っていろいろ付け足したデコラティブ(装飾的)な作品では評価されません。抽象化しながらも単純すぎない、よく練り上げられた形態と、その組み合わせを練習してください。

(2007年度入試再現作品)

松尾美術研究室ホームページへ

1.全受験生共通の課題で、実技科目が多い。

京都市立芸術大学(以下、京芸)入試の最大の特徴は、他の芸大と違って科ごとの試験がなく、美術学部志望者全員が同じ実技試験を受けることです。その分、実技内容が多く、鉛筆卓上デッサン(4時間)、色彩(色彩3時間、着彩3時間)と立体(4時間)の、計3日間4課題になります。デッサン、色彩、立体、それぞれ250点満点の実技合計750点満点で、これにセンター試験(美術・工芸500点、デザイン700点)が加算されます。

2.すべての科に共通する造形の基礎力を問う。

他の大学では、例えば「グラフィックデザイン科は発想を重視する」とか、「彫刻科は力強いデッサンを要求する」というように、科ごとの専門性を入試に盛り込みます。京芸では専門性を問うのではなく、すべての科に共通する造形の基礎力と感覚を問います。

3.実技点数に上下の開きが大きく、合格最低点が低い。

京芸の実技は、平均点がかなり低いのが特徴です。250点満点の100点以下が多く、センターも含めた合格最低点(合格ボーダーライン)は得点率60パーセント前後という低い数値となっています。満点に近い点数の受験生がいる一方で、250点満点の40点台、100点満点に換算すると20点前後という、他の大学では考えられない低い点数が出る場合もあります。中間的な点数が少なく、1つの実技内の上下の差がかなり大きくなっています。

4.様々な形での合格の可能性がある。

センター試験、デッサン、色彩(着彩含む)、立体の4種類のうちの2種類で高得点を取った人は、他の2種類が低い点数でも合格しています。また、高得点は取れなくても4種類とも6〜7割の点数を取って合格している人もいます。すべてに高得点を取らなくても合格できる大学です。

ここで言う高得点とは8割以上の点数、実技では200点近くからそれ以上を言います。しかし、京芸では、6割の150点前後でも合格に貢献する良い点数なのです。

対策

4つの実技科目をそれぞれしっかり練習していく必要がありますが、その上で、出題の意図を汲み取って取り組んだ作品が高得点を取っています。各自の得意な分野をしっかり伸ばした上で、積極的かつ柔軟に問題に取り組めるようにしましょう。実技採点の上下の開きが年々エスカレートしていること、'09年からのセンター科目増加を考えると、センターである程度点数が取れている方が合格しやすい状況です。

1.センター試験

'09年度入試からセンター入試の科目数が増えました。従来の3教科から、美術科・工芸科は4教科、デザイン科は数学必須の5教科です。実技と学科の比率は美術科・工芸科では従来の6:4のままですが、デザイン科では実技750点に対しセンター700点と、ほぼ半々の比率になりました。デザイン科は変更初年度こそ倍率が下がったものの、'10年度では倍率も回復し合格最低点も上がりましたから、センター試験対策が、より重要と言えるでしょう。

一方で、センター試験が5割弱しかなくても実技で高得点を取って合格しているケースもあります。実技で挽回できる大学ですので、センターの点数が低くてもあきらめてはいけません。しかし、あまりに低いと実技で1つの取りこぼしもできない、きびしい状況になります。7割以上の得点をめざしておきたいものです。

2.デッサン

日本画から発展した大学ということもあり、精密描写が要求されます。4時間で細部まで丁寧に描き込む力が必要です。色の白っぽいもの、モチーフ自体に存在感の薄いもの、それでいて細かく描くところの多いもの、かっちりした形態よりは不定形やひずんだかたちのもの、がよく出題されます。透明なビニール袋、紙類、アルミ質のような光を反射するもの、また、リンゴ、レモンなどの丸い果物もよく出題されます。白いものはちゃんと白く表現すること、微妙なトーンのあり方を正確に観察すること、そのためにモチーフの関係性を最初から意識して立ち上げていく描き方を身につけることが大切です。

(2009年度入試再現作品)

3.着彩

'09年度、'10年度と2年続けて鉛筆による下書きが禁止された出題でした。しかし、鉛筆を使った練習でしっかり描写力を培った人はおのずと対応できる出題です。まずは鉛筆を使った練習で力を伸ばしておきましょう。

デッサンと同じように丁寧な精密描写が基本です。野菜、果物、花などの生もの、お菓子の箱などがよく出題されてきましたが、'06年度は豆電球の光を表現する出題、'07年度はステンレスボールに色紙、'09年度はキャンディの袋と、モチーフに生ものがない出題もあります。'05年度の地図、'10年度の少年ジャンプと、表面に多様な印刷があるモチーフも出ていますから、模様を正確に物体に載せて描けるようにもしておきましょう。

(2005年度入試再現作品)

4.色彩

色彩の造形的な基礎である「きれいな色の組み合わせ」と「構成力」を身につけた上で、表現の意図を明解に打ち出すことが求められます。出題としては、簡単な言葉がテーマに与えられた、自由なイメージ表現が多いのですが、'06年度入試のように絵の具を3色に限定されたり、`96年度のように色紙を作って貼ったりと、イレギュラーな出題もあります。そうしたイレギュラーな出題も上記の2点を押さえていれば、あせらずに対応することができます。

見やすく目立つ構成の中にも、絵の具の使い方も含めた表現の工夫がされていると、高得点が期待できます。

(2005度入試再現作品)

5.立体

紙を素材にした出題が多いのですが、木の角材、竹ひご、針金、アルミ板、粘土、タコ糸、スポンジなど、他の素材や複合素材で出題されることもあります。'10年度はストローが中心の出題でしたが、過去にも'01年度にわりばし、'07年度に紙コップと、既製品を素材に使った出題もされています。いろいろな素材にひととおり慣れておくことが必要です。

造形のポイントは、与えられた空間を十分に生かした上で、意図をはっきりさせて構成することです。欲張っていろいろ付け足したデコラティブ(装飾的)な作品では評価されません。抽象化しながらも単純すぎない、よく練り上げられた形態と、その組み合わせを練習してください。

(2007年度入試再現作品)

松尾美術研究室ホームページへ